2023年成考高起点每日一练《语文》9月11日专为备考2023年语文考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

单选题

1、依次填入句中括号中的词语,正确的一组是()

《四世同堂》是一部很好的电视剧。它忠实地体现了老舍先生作品的(),浓郁而亲切的()人情气息弥漫始终,它记述了历史,同时又记述了北平的(),北平人及他们的思绪、感情和生活。这种深沉、朴实的(),是与导演对作品的深刻理解分不开的。

- A:风格;风俗;风光;情调

- B:风采;风物;风俗;格调

- C:风格;风土;风情;格调

- D:风貌;风俗;风景;情调

答 案:C

解 析:此类试题可以用“定位排除法”来做。“风格”“风俗”“风光”“风采”“风物”“风土”“风情”“风貌”“风景”都只是一宇之差,但意义都大不相同。“风格”主要指作家的写作作风。“风俗”表特定区城、特定人群沿革下来的风气、礼节、习惯等的总和。“风光”指风景、景物或名胜风景。“风采”指美好的仪表举止、神采。“风物”指一个地方特有的风光景物。“风土”指风俗习惯与地理环境等。“风情”指风土人情。“风貌”的意思是风采、特征与外貌。“风景"指供观赏的自然风光、景物。“格调”指的是作品的艺术风格。“情调”指情趣格调。所以应选C项。

2、依次填入下面文字中横线处的语句,顺序最恰当的一项是()。树木的树冠能阻挡阳光而减少辐射热。当树木成片、成林栽植时,_____,而且由于林 内、林外的气温差,林外的热空气上升而由林内的冷空气补充,______,______,从而使人们感到舒适。而在冬季,由于栽植树木的地区受热面积大,没有栽植树木的地区受热面积小,____,所以在树木较多的小环境中,___。 ①能够降低皮肤的温度②气温要比没有栽植树木的地区高一些 ③不仅能降低林内的温度 ④可以形成对流的微风 ⑤空气流动大、散热快

- A:①③④②⑤

- B:④②⑤①③

- C:③④①⑤②

- D:②③⑤④①

答 案:C

解 析:“不仅”和“而且”搭配,所以“③”填在第一个空。首句提到树木可减少辐射热,故最后一句应为总结句,选②,运用排除法,故答案选C。

3、下列几种说法与原文意思不符的一项是()

- A:仰韶文化的彩陶上和龙山文化的黑陶上的刻画符号都是原始的文字

- B:半坡彩陶上的刻画的意义已能解释,而龙山黑陶上的刻画的意义尚末阐明

- C:新石器时代仰韶文化时期已有了用笔书写的初步文宇,只是难以保留到今天

- D:半坡彩陶上的刻画符号合乎古代“物勒工名”的传统,因此它们是有意义的

答 案:B

解 析:文中对彩陶和黑陶上的刻画的意义都没有阐明。A项从文中最后一段说“彩陶和黑陶上的刻画符号应该就是汉字的原始阶段”可以得出;C项从第四段可以得出;D项从“我国后来的器物上,无论是陶器、铜男或者其他成品,有‘物勒工名’的传统”可以得出。

主观题

1、第一段括号中的句子与下文哪句相呼应?请用简洁的语言概括精神上伟大两人与平庸之人在心的境界上的本质区别。

答 案:(1)一切精神上的伟人,包括伟大的圣徒、哲人、诗人,皆通过信仰、沉思或体验而与超越的自然有了一种沟通,他们的人性都具有这种超越自然的单纯。(2)伟人是丰富的单纯,庸人是贫乏的复杂。

2、把文中括号中的语句翻译成现代汉语。

答 案:推测王先生的意思,难道是喜爱别人的优点,以至于虽然只是一技之长,也不让它埋没,因而连带重视他的故迹吗?也许想推广他的事迹,来勉励那些求学的人吧。

3、第三段中,作者认为“深度是作品的激活之点”是指什么?

答 案:文艺具有与人类同悲欢共命运的境界。

写作题

1、作为社会中的人要深刻地理解两重责任:一是社会的责任,社会的责任就是极大地提高人们的物质文明和精神文明,使人们生活得更美好;二是个人的责任,为社会做点什么,为他人做点什么,为自己做点什么。人之所以称之为人,人区别于其他动物的特征,就是烙上了“社会”的烙印,是社会中的人,这个“人”对社会、对人生、对他人都有责任。

根据所给材料,自选角度,写一篇以议论为主的文章,600字以上。

答 案:略

2、方和圆似乎格格不入,都和谐地搭配成一枚精妙的铜钱;野草和鲜花似乎是宿敌,却共同装饰了绚丽的大地;繁星和黑夜似乎是冤家,却共同点缀了美丽的夜空…事实上,我们的生活往往就是如此奇妙!请以“奇妙的和谐”为话题,写一篇不少于600字的文章,题目自拟,文章自定,文体自选(诗歌除外)

答 案:略

3、阅读下面文字,按照要求作文。(60分)

在一次关于读书的主题班会上,同学们就读书方法展开讨论。有的同学支持东晋陶渊明“不求甚解”的态度,认为读书要关注和把握内容要领;有的同学支持南宋朱熹“熟读精思”的方法,认为读书应该更加重视对内容的深入理解和分析。对此,你是怎样看的?请结合自己的读书经验和思考,写一篇作文,立意自定,文体自选(诗歌除外),题目自拟。不少于600字。

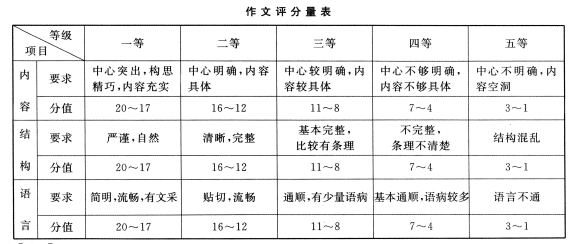

答 案: [说明]①评分时依据上表分项分等给分。

②文不对题或文理不通的文章不分项给分,给1~6分的综合分。

③内容得分为四等的文章,其语言、结构均不能给一等的分数;内容得分为五等的文章,其语言、结构均不能给 二等以上的分数。

④字数不足600的,每少30字扣1分;字迹潦草、有错别字、有标点错误的,酌情扣1~5分。

⑤内容有严重问题的,提交阅卷领导小组处理。

[说明]①评分时依据上表分项分等给分。

②文不对题或文理不通的文章不分项给分,给1~6分的综合分。

③内容得分为四等的文章,其语言、结构均不能给一等的分数;内容得分为五等的文章,其语言、结构均不能给 二等以上的分数。

④字数不足600的,每少30字扣1分;字迹潦草、有错别字、有标点错误的,酌情扣1~5分。

⑤内容有严重问题的,提交阅卷领导小组处理。

简答题

1、文章后半段,作者交织在哪两种情感之间,他做出了怎样的抉择?

答 案:(1)交织在“为国尽忠”与“为家尽孝”两种情感中。(2)作者选择离开家人,只身投入抗战事业,将母亲传给的优良品质发挥在国家更需要的地方。

精彩评论